سامي داوود

اعتقد "آندريه جيد" بأن الفنون البصرية قد تطوّرت بشكل مباغت أمام استمرار الرتابة التقليدية في التراكيب الجماليّة للنصوص الروائية، غافلاً بذلك ـ أي جيد ـ عن أن مفهوم "التطور" لا يستبعد أبداً تحوّل الأشياء إلى نقائضها. مَهّدَ اعتقاده هذا لوجهة نظر مماثلة ستظهر لاحقاً لدى ديفيد هارفي، الذي وجد أنّه مع وتيرة الحياة الحديثة، حيث الزمن مضغوط بالسرعة، و المشهد المعماريّ الجديد للمدن المصمّمة بالإيحاءات التقنية للسرعة وحوافها المصفّحة بالعشوائيات، لن يكون مجدياً التعبير بالجمل الروائيّة الطويلة عن التقاطعات المعقّدة لحركة المجتمعات.

وهكذا، انطلاقاً من ستينيات القرن المنصرم، بدأت الفنون البصرية تتداخل في ما بينها لتثمر تعابير هجينة من مختلف الوسائط التعبيرية، قبل سقوطها في بركة التسويق الجاري، التي أثبطت التعبير في الفنون. وبات سؤال "ما هو التكوين الفني؟" مجدداً يبحث عن تعليله بأوالية مستقلّة عن الموادّ المستخدمة في تنفيذه.

نعم، أفرزت التمزقات الاجتماعية في العالم الغربي بين الثورة الصناعية في بداية القرن الـ19 والحرب العالمية الأولى في بداية القرن الـ20 نظماً اجتماعيّة غيّرت معها علاقة الإنسان بالمكان، وأدّت إلى ولادة ما أسماه كارل بولانيي بـ"التحول الكبير" الذي جعل الميادين الاجتماعية والاقتصادية تتداخل، فتغدو معها الحرية أكثر صعوبة.

ومن تلك الأنقاض، انبثقت التحولات في كل شيء. وبات التعبير الفني يجاري ما يتغيّر حوله، ومنفتحاً على الحياة الاجتماعية ليكون امتداداً لبنية الاحتجاجات الشعبية. فالفنّ، وفق ما فهمه أدورنو ونيتشه، ينبثق من العمق الاجتماعي كرنين لقدرة المجتمع التصوريّة والحسيّة. ومن أنقاض الحرب وتعميم المكننة، انبثقت الأساليب التعبيريّة البصريّة، بمعيّة الزخم التقنيّ وحركة رأس المال الثقافي، الذي كان هو أكبر المؤثرات في تعديل مسار الفن الحديث صوب… التسلية.

ظهرت أكثر الأفكار سذاجة في تاريخ الفن، أي فكرة "الحرية الفنية" التي لا يمكنها أن تشتغل بالمطلق خارج منطق الشكل. وبما أن الرسم والنحت والتركيب هي في المحصلة وسائط تعبيرية لتجسيد الحسّ والذهن كتراكيب ملموسة، موضوعة في المكان لإنتاج الإحالة بين الدال والمعنى، فإنّها تبقى باستمرار محكومة بنسق تاريخيّ من العلاقات الرمزية التي تتقاطع لتجعل المعنى ممكناً. وبالتالي، تُصبح كلّ حريّة فنيّة مشروطة بهذه القيم. بمعنى: يجب أن يكون هنا ربط وسبب للربط، لكي يكون هناك شكل.

أما البلاهة الخاصّة بالخربشات اللونية أو تكوين الركام باسم الفن المفاهيمي، فذلك متروك لرغبة المؤسسات الفنيمالية (أقصد الدمج بين المالي والبضائعي)، في فرض ما تشاءه من أشكال اعتباطية، كمعطيات جماليّة بالإكراه. وقد تعزّز ذلك مع التنامي المفرط في قدرة المؤسسات والفعاليات الفنية المدجّجة بالدّعاية الجماليّة على تخدير الذائقة الفنيّة ودمجها بخصائص التسليع الثقافيّ.

وبالرغم من أن الملاحظة المرجعيّة التي تقدّم بها والتر بنيامين في قراءته الطليعيّة للفنّ في عصر النسخ التقني، والمتعلّقة بصنميّة العمل وصنمية الاسم الفني، ومحاولة بيير بورديو التوسّع في هذه الجزئية، عبر رؤيته الخاصّة بسلطة المجال الفني على فرز الأصناف الفنية المفضّلة للتعميم والأصناف المحددة للإقصاء. محاولاً ـ أي بورديو ـ أن يتّكئ على ملاحظات مقتضبة تركها "فتغنشتاين" حول الأخطاء المنطقيّة للمفاهيم الجمالية؛ وذلك من أجل تحرير نظرية الفن من المفاهيم الخاطئة التي طوّرها تاريخ الفنّ حول مفهوم الفنّ، ناهيك بالعمل الأهمّ الذي تركه أدورنو في نظريّته الجماليّة التي ليس المكان مناسباً سوى للإشارة إليها وحسب.

من هنا، لا يمكن للفنان المعاصر أن يحظى بقراءة موضوعية للأعماله الفنية ـ مع التشديد على هشاشة فكرة الموضوعية في نظرية الفن ـ دون المرور بالنسق الدعائي المؤلف من قبائل العلاقات العامة، وخط إنتاج الأسماء التي تفضّلها أو تفرضها "عصبية" فنية على غيرها. مثلاً، كان الفنان الأميركي الهاوي (جان ميشيل باسكيه) يبيع أعماله على الرصيف مقابل حفنة قليلة من الدولارات، ولم تكن الصالات الفنية تقبل أن تتبنّى أعماله، إلى أن التقاه صدفةً واحدٌ من أكثر الفنانين تفاهة في تاريخ الفن الحديث؛ آندي وارهول، الذي تبنّى أعمال باسكيه، وقال بأنّه فنّان عظيم.

وهكذا، بحركة خاطفة من العصا السحرية للاسم الصنميّ في سوق الفن، تحوّل الهامش البصري إلى مركز للرؤية الفنيّة، وتوجّهت معها أنظار الناس والأوساط الفنية إلى تجربة فنّان مغمور، لم يتمكّن من تطوير مصفوفته الشكليّة التي ظلت ثابتة على الوجه الخطيّ في أعماله، بالرغم من الفرص المهولة التي توافرت لديه.

ضمن هذه اللعبة الخاصّة بالفن، وغير المتعلّقة بالفن، تشكّلت لغة النقد وفقاً لأكثر الأدوات المعرفية تعارضاً، وظهرت تجارب فنية، مُنعت، بحكم طبيعتها الفكريّة، من الظهور على المنصات التي تشكل مجال حركة الفنون البصرية المعاصرة. وضمن هذه التجارب القليلة، تندرج أعمال الفنانة العراقية نوال الواسطي ـ أو نوال السعدون كما تشتهر ـ. والتي تنتمي بالصدفة إلى مدينة واسط جنوب العراق، مولد واحد من أهمّ مؤسسي فن المنمنمات الإسلامية، ومؤسس مدرسة بغداد للفن في القرن الـ13، أي يحيى الواسطي.

من دون أن يساهم ذلك في إضفاء هوية شرقية أو غربية على الصيغ الشكلية، التي أنتجتها الفنانة نوال على مدار عقود من تجربتها الفنية المتنوعة، فهي بالأساس فنانة غرافيكية، وأنجزت أعمال مفاهيمية وتركيبة، وفوتوغراف مفاهيمي، ونحت، ولوحات تعبيرية.

فمنذ انطلاقتها الغرافيكية، عملت نوال على تنمية الأشكال المتعارضة للجسد وفقاً لتقنيات متنوعة، وساهمت في إدخال الاحتمالات البصريّة المتعدّدة في الأشكال التي ترسمها؛ الأمر الذي أضاف المزيد من التنوع البصريّ غير المتناظر في الشكل العام للعمل. وهذا يفرض على عين المتلقي فعلاً غير ذاتي؛ أن تتحرّك العين كأنها تتقمّص نسقاً إخراجياً لكاميرا متخيّلة، تجعل الكتلة مشهداً منزوع الإطار، وتبادلاً بين حركة المتلقّي وبين المؤثرات الحسيّة اللونية و الخطية و الفراغية، إلى جانب الطبقات التي توفرها المعالجة الحسيّة، حتى وإن جاءت بملمس واحد، لتبدو كأنها مشغولة بموادّ خشنة أو مسطّحة، فتُخصِّب هذه المؤثرات معاً كتلة الجسد بطبقات لا أرجحيّة في ما بينها. ودراسة هذه الحركيّة، التي لا تقتصر على نمط الخطّ فقط، بل عبر تقطيع الجسد مشهدياً إلى معمار متعدّد الطبقات، مختلف الأشكال التي يمثّلها، وتخلق كلّ طبقة استمراريّة مشهديّة بتمرير نهايات الشكل إلى الطبقة التي تليها، لإظهار تحوّل جسديّ آخر، يحدث نقيضاً في الفكرة المباشرة للشيء في مخيلتنا، كصيغة الأذرع الرفيعة التي تستطيل على امتدادها عظاماً هشّة، ثمّ شبه أصابع خشنة كجذوع نباتية مُعمّرة. وهكذا دواليك، تتباطأ تحولات العرض في الجسد الذي ينفتح في كل طبقة على نقائض وإمكانات بصرية مفاجئة.

الجسد في النهاية لوح لالتقاط التصورات الهاربة، والتصورات الفجّة وغير المرغوب فيها، والتي يكون حضورها مزعزعاً للأفكار التي نطوّرها عن أنفسنا، وعن حضور الآخرين فينا. وبالفن، تبدأ عملية ترويض الرعب كما كان يقول "نيتشه" في مؤلّفه "ولادة التراجيديا».

هذه الزعزعة الحسيّة للأفكار والانفعالات في أعمال نوال تجعل الجسد المتشكّل فقط، وعبر التأثيرات البصرية المرهفة والهشة، قادراً على أن يكون شريطاً لامتناهياً من اللقطات، وعرضاً مستمراً للعمق المنسيّ للذات.

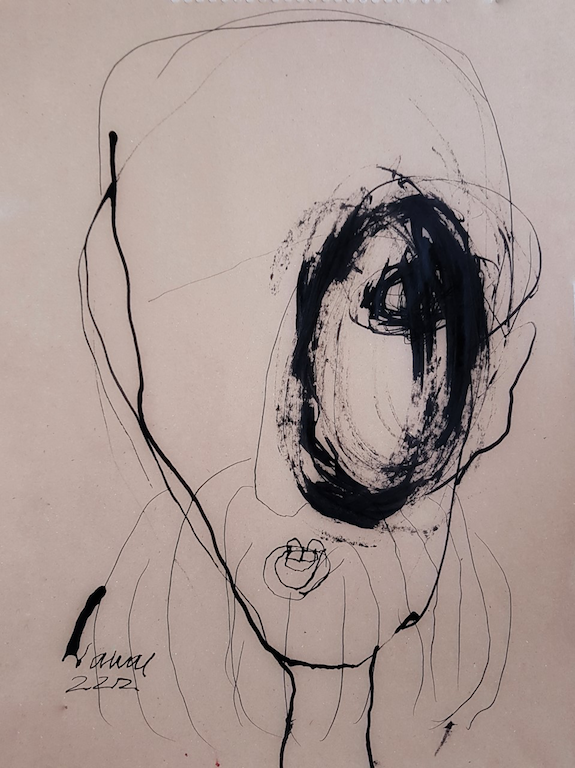

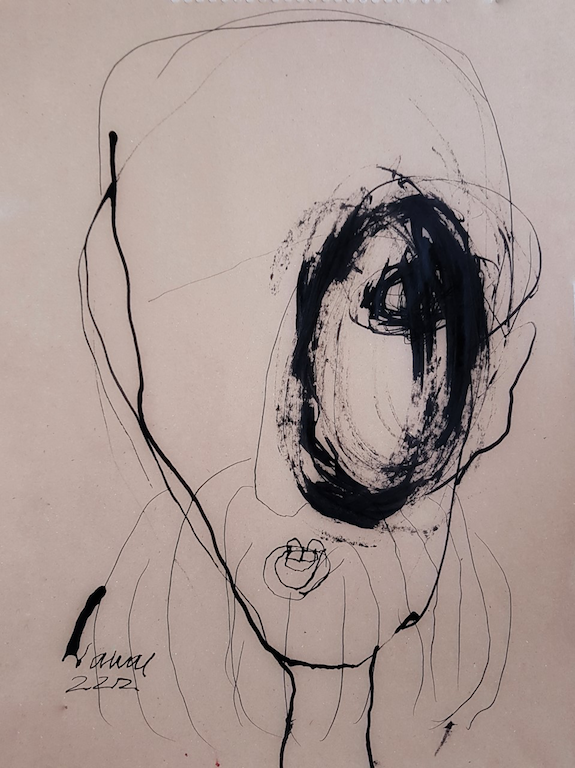

بالفنّ إذن يتم فكُّ لجام الرغبات، ويغدو الباطنيّ مكشوفاً ليس على نحو اعتباطي، بل وفقاً لقدرة الأشكال على سحب الأشباه من الداخل؛ فالوجه ثغرةٌ في الوجه داخل لوحات نوال الغرافيكية أو التعبيرية أو النحتية؛ إنه طبقةَ مُخصّبة بالتحولات. وهذا التخصيب يحدث فقط بالتحويرات الدقيقة في إطار الجمجمة والفكّ والفم إلخ. والتحويرات الشكلية هي التي تفتح الشكل على الأشباه الممكنة، وتمنحه في الوقت ذاته تماسكه العضوي بصرياً.

لأن التحوير الشكليّ كتقنية فنيّة ليس سوى إجراء حسّيّ لمعالجة الفكرة، لكنّه ليس هو الفكرة. وهذا ما لم يفهمه جزء كبير من الفنّانين التعبيريين الذين اختزلوا التعبير إلى تقنية التحوير الاعتباطية. فكلّ ما هو بصري، حتى البقايا الشحيحة من شكل ما، هي تعبير عن شكل آخر ضمن حدود منطقه الداخليّ كشيء مشوّه أو مجتزأ من شيء آخر.

هنا تحديداً، يبدأ التعالق أو تقاطع فكرة المرئي واللامرئي لإنتاج الرؤى الممكنة داخل الأعمال الفنية في مجمل تجربة نوال السعدون. وذلك بتقسيم الكتلة إلى طبقات من التحولات الجسدية المتتابعة، وتنويع المسارات الخطية التي قد تشدُّ العضلات الرفيعة المسلوخة الجلد، نحو عمق أفقي للوحة، إلى جانب العرض الشاقولي للكتلة الشكلية، حيث يتداخل التفاعل البصري على غرار الكتلة السينمائية، بين العمق الجانبي وبين الفراغ الداخلي للعمل، تبدأ العناصر في التحرك نحو الخارج أو الداخل كمتمّمات خطيّة لأجزاء من العمل الذي يغدو منفتحاً على الخارج، وبالتالي تبدأ الأحجام بالتحرر من حدودها الطبيعية أو الهندسية، لتكون كتلة الشكل الحقيقية أكبر من كتلته الموضوعة على سطح اللوحة.

ولكي تبدو الفكرة أوضح، سأحدّد المعالجات البصرية التي تدخل في عملية التكوين وتجعل من التكوين فضاءً لظهور الرؤى في داخل أعمال نوال:

يتداخل نسيج الشكل في أعمالها بعناصر قد تأتي متنافرة، العظام المسلوخة، والعضلات الرفيعة كأعواد خشبية يابسة، وتفتتها بحكم الثغرات النافرة في سطحها، وكتلة الشكل الشاقولية التي تمتد على طبقات مقطعة ومختلفة المشهد، واختراق الكتلة بمشهد أفقي، فيغيّر معه المسار الحسي للكتلة التي تخترقها. مثلاً: الجثة الممدّدة تحت عنق شخص واقف، لتكون يداه المنبسطتان هي جسد آخر. تفكيك الفراغ إلى حجرات متباينة السطوع اللوني، وفتح أطراف اللوحة باستمرار على خارجها، أو فتح هوّة حمراء وسط وجه يحمل الحدّ الأدنى من الملامح الممكنة كوجه؛ وذلك لمضاعفة الاختلاط الجسدي داخل الوجه، بين الإيحاء الإنساني والتهيّئات الممكنة، لوجوه أخرى غير إنسانية.

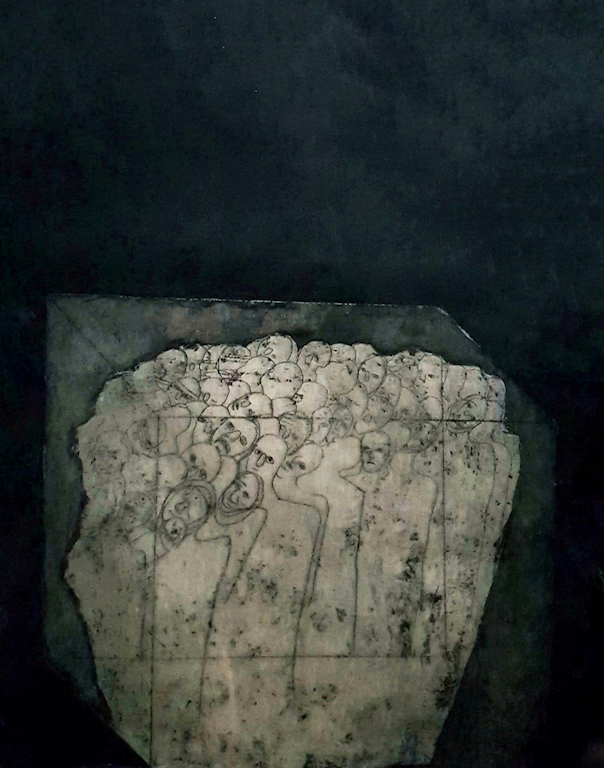

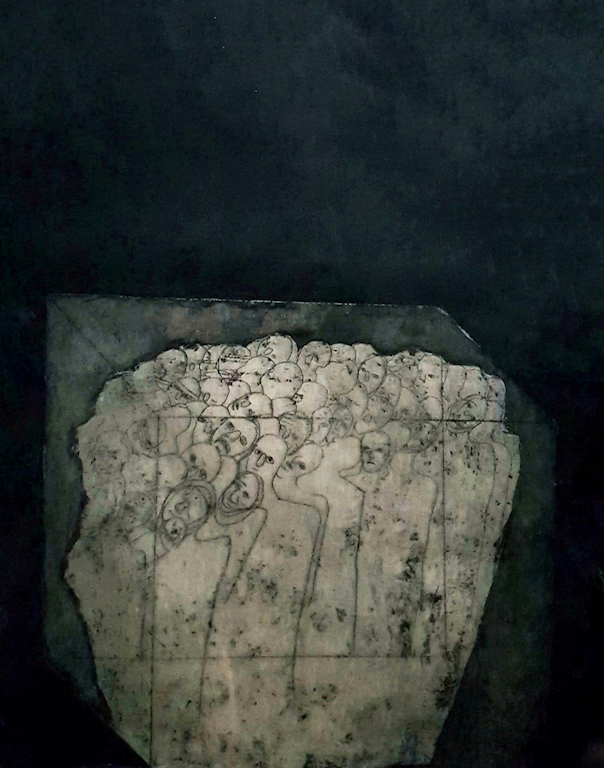

ونظراً للتنوع الأسلوبي و اشتغال نوال بمختلف الوسائط التعبيرية الفنية، من الصعوبة بمكان الحديث عن ثيمة شكليّة، أو أسلوب هويّاتيّ يفرز تجربتها الفنيّة، أخذاً بآلية التكرار التقنيّ لنفس المعالجات البصريّة. لكن يُمكننا أن نشير إلى خاصيّة ظاهرة في مختلف أعمالها، ألا وهي تكرار الشيء ذاته لإنتاج الاختلاف. ليس على غرار المثال الإبستمولوجي لفكرة الـ11 الرقم الذي ينتج جديداً من تكرار نفس الرقم أي الـ1، بل بتكرار الشكل لإنتاج شكل يخفي العناصر التي تنتجه بفعل التكرار. وهذا واضح في بعض أعمالها الفوتومفاهيميّة. كذلك كانت تستخدم ذات التقنية في أعمالها الغرافيكية الأولى، حيث تتحوّل أجساد مجموعة من الأشخاص المحتجزين في قفص شفّاف ضيق والمرسومين كأشكال خطية رفيعة، ليتحولوا إلى كتلة بشرية كأنها جسد واحد يتناسخ في قوقعة بلورية حتى يكاد تناسخه يقتله.

في المقابل، جاء عملها الفني حول "تقديس السلعة" بتعبير ماركس في نقده للاقتصاد السياسي عبر تقديم زجاجة الكوكاكولا كطوطم حديث محاط بالجماجم التي تطوّفها كقرابين بشرية للاستهلاك، ولتضيء مفهوماً مدمراً، أي التمحور حول رمز ما.

شخصياً، أجد أن تصنيف الأعمال الفنية وفقاً لمرجعية جندرية فكرة بضائعية جداً. لذلك، لا أتناول تجربة الفنانة الدينماركية/ العراقية نوال من وجهة نظر الفن الذي تنتجه كامرأة، فذلك يختزل تجربة الفنانات إلى نوعهن البيولوجي، من أجل إضفاء قيمة إيديولوجية فارغة عليها، ويقلّل من أهمية تجارب كلّ الفنانات، من ضمنهن تجربة الفنانة نوال التي كرّست حياتها لتتعلّم الكيفية التي تجسّد بها حسياً رؤيتها للعلاقة الإنسانية الخالصة، ولم ترضخ أبداً لإكراهات التسويق التي تفرضها صالات العرض التي تبحث عن توليفة مناسبة بين سوق الفنّ، الذي تديره الدعاية والعمليّات البنكية المشبوهة، وبين الجمهور الفني الأكثر ضعفاً من بين جميع جمهور التلقي الثقافي.

مع ذلك، يمكنني التأكيد أن الأعمال الفنية لنوال السعدون، إلى جانب الفنانة الشابة هازا براخاس، هي من ضمن التجارب الأكثر انشغالاً بالتحولات العميقة التي دمرت داخليا الإنسان في العراق. وهي من التجارب القليلة التي عكفت على رسم المتواري من الخراب، وإظهار ذلك المستوى من وجودنا، كنسق من العلاقات التي تستمرّ في إنتاج ما هو قاسٍ وهمجيّ، من دون أن تجعله مجرّد انعكاس أو صورة طبق الأصل للواقع. فهذه مهمّة الفنّانين الذين يشتغلون كأنّهم مراسلين للقنوات الإخبارية، لكن بالفرشاة واللون، بينما نوال قد أخذت على عاتق حياتها الرهان بتحويل اللامرئي مرئياً، وفقاً لفلسفة الفنّ التي حدّدها لنا "بول كلي».