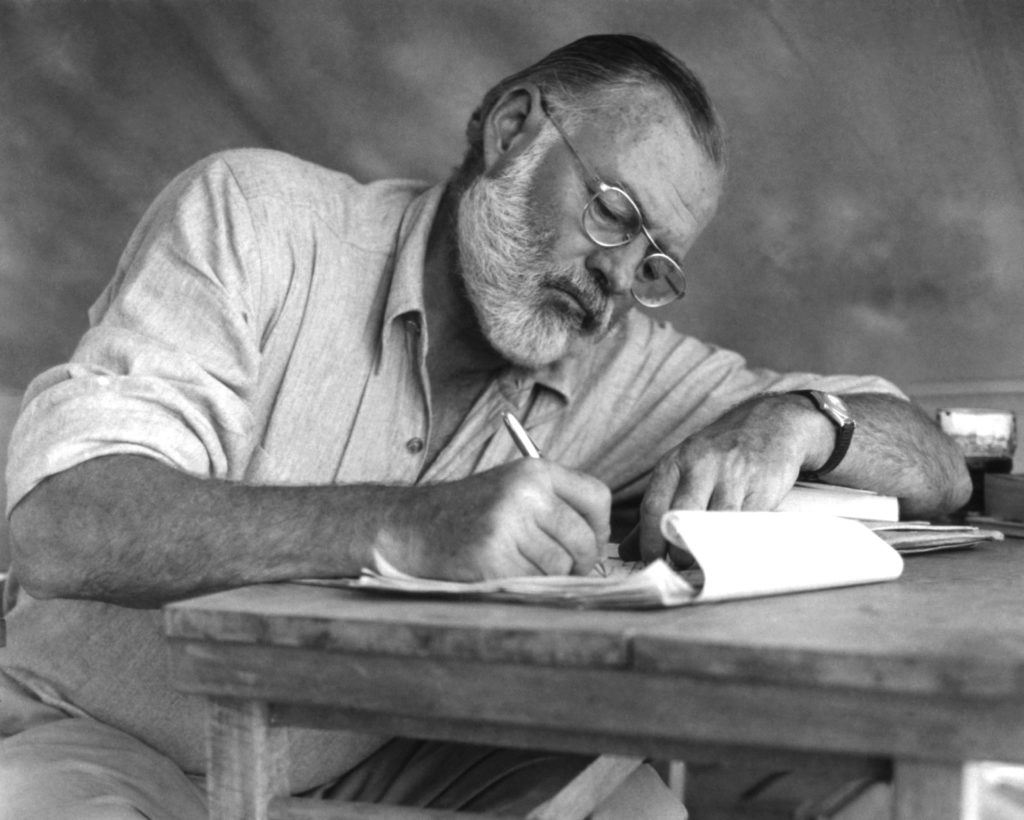

عندما سُئل الروائي الأميركي الشهير أرنست همنغواي (1961-1899) عن سبب تركه للصحافة، أجاب بالقول: "كمراسل، لا يمكنني أبداً التحدث عن السبب. كروائي، كنت أعرف أنني أستطيع التحدث عن السبب".

يبدو الأمر بالنسبة إلى صاحب "وتشرق الشمس"، بأنه يستطيع كتابةَ ما يريد عندما يريد، تاركاً الأمر رهينة مزاجه الخاص.

كان همنغواي المُلقب بـ"البابا"، مراسلاً حربياً لمصلحة صحيفة "ذا كانساس سيتي ستار" خلال الحرب العالمية الأولى، ربما كان هذا الجانب من حياته المهنية مؤثراً في أسلوبه في كتابة بعض رواياته مثل "لمن تقرع الأجراس". وربما أيضاً - بالنسبة إلى بعض النقاد - كان هذا الجانب أحد مصادر الاكتئاب الذي أصابه في الخمسينات، وهو ما دفعه إلى الانتحار. وكان همنغواي أحد الروائيين العظام الذي بنوا كنيسة مجدهم الأدبي على "صخرة الصحافة".

"أثر الصحافة في الأدب"

لطالما تأثر الأدب كـ"فن" بمهنة الصحافة، نجد على ذلك أمثلة كثيرة من أهمها كما هي الحال في روايات تشارلز ديكنز (1812-1870) التي تدور أحداثها في إنكلترا الفيكتورية، والتي تهدف إلى تثقيف القراء حول ظروف ذلك الوقت وإقناعهم بالسعي إلى التغيير.

ديكنز الذي عمل في بداية حياته كمراسل لصحيفة عائلته "مرآة البرلمان" خلال ثلاثينات القرن التاسع عشر، والذي أضاف لمسة جمالية وإبداعية على الصحافة الإنكليزية مؤسساً "مذهبه الصحافي الخاص"، من خلال مقدرته الاستثنائية على وصف الأحداث بلغة رفيعة، وارتباطه بمصادر معلوماته والتقاط الأخبار والقصص التي تهم القراء ليُصنف كـ"أفضل كاتب للتقارير الصحافية" في زمنه.

ينطبق الأمر ذاته على رواية "عناقيد الغضب" لجون شتاينبيك (1902-1968)، والتي تهدف إلى تثقيف القراء حول فترة العواصف الغبارية في أميركا والصعوبات التي واجهها الناس. فكانت فكرة الرواية الشهيرة قد انطلقت من مقالة نشرها شتانبيك لمصلحة مجلة "ذا نيشن" في عام 1936 بعنوان "معركة مريبة في كاليفورنيا"، حيث ساعدت هذه المقالة التي كتبها في فترة الكساد الاقتصادي عن المهاجرين العماليين من كاليفورنيا الكاتب في تطوير أفكاره عن روايته الخيالية التي كتبها لاحقاً.

"رفاهية الحرية"

لا يتمتع الصحافيون بهذه الرفاهية عادةً، حيث يفرض محررو الصحف قيوداً صارمة على مراسليهم، التزاماً منهم بقاعدة "الحقيقة الجافة والمباشرة" التي ترتبط بالأحداث اليومية، لكنّ الروائيين يمتلكون "حرية العمل على قصصهم الخاصة"، تلك القصص التي يجنحون فيها نحو الخيال والسرد الطويل ليصنعوا أبطالهم وحكاياتهم التي تحاكي الواقع من وجهة نظر الفن أولاً وأخيراً. فهم باستطاعتهم الجلوس منتظرين "غودو الإلهام"، ليفتح لهم أفق الحكاية، مصير الشخصيات، الوصف التفصيلي، الحبكة، والطريقة التي تتحرك بها القصص إلى الأمام.

بينما يظهر الصحافي دائماً كـ"حصان السباق"، مطارداً بسياط الوقت الضيق، وتحرّي الدقة والحياد، واللغة البيضاء ذات الجمل القصيرة التي يسع الجميع فهمها، التي تجيب عن "الأسئلة الصحافية الستّة". ليبدو الأمر عند الحديث عن العلاقة بين الصحافة والأدب، وكأننا في لعبة شدّ الحبل بين الأديب الذي يحاول إعادة خلق الوقائع الحياتية من زوايته الخاصة ليضيف إليها صفة "المغامرة والمتعة"، وبين الصحافي الذي يتناول الأحداث كـ"وجبةٍ جاهزة"، دون أن يضيف عليها بهارات المجاز والمحاكاة الفنتازية دون أن يخلو أسلوبه من "ذوق الكتابة".

يحاجج الصحافيون الأكاديميون حول دخول الأدباء عالم الصحافة، وخروجهم عن التقنيات والمناهج الرصينة التي صرفوا سنوات دراستهم في تعلّمها، لتكون "الحرية" التي يتباهى بها الأدباء في كتاباتهم الصحافية بالنسبة إلى هؤلاء نوعاً من "التفلت" من تلك القواعد المنهجية. بينما يبدو النقد الموجه من الكُتاب الذين دخلوا عالم "مهنة المتاعب" من بوابة الأدب للصحافيين خلو كتاباتهم من لمسة الإبداع والمغامرة الفكرية.

"لغة الأدب أكثر رحابة"

هذا ما يوضحه الكاتب والصحافي السوري بديع صنيج لـ"النهار العربي" بالقول: "لطالما كانت العلاقة بين الأدب والصحافة مثيرة للجدل، فبينما يرى الكثيرون أنها تشي في كثير من الأحيان بنوع من أنواع التماهي بينهما، يُعارض البعض ذلك، وتبريرهم أن لغة الأدب أكثر رحابة وقادرة على أن تطوي تحت جناحيها اللغة الصحافية".

رغم الفروقات التي يصنعها كل من الطرفين، إلا أن العلاقة تبقى "تبادليةً" بامتياز، وفقاً لصنيج: "لكنّ هذين الرأيين يندغمان مع بعضهما البعض في حالات "الصحافي الأديب" الذي يمتلك ناصية اللغة لكلا المجالين المتباعدين، وبإمكانه تطويعها بحيث تتنكَّه لغته الصحافية بنظيرتها الأدبية، مستغلاً الرحابة وجماليات الصياغة ومُحسِّنات البلاغة من أجل كتابة مقالاته وجعلها أكثر أناقة، لا سيما إن كانت في الصفحات الثقافية من الجرائد، وفي الوقت ذاته فإنه يستفيد من أساليب التشويق التي يستخدمها الصحافي لجذب القارئ ضمن قوالب أدبية، تتيح له مرونة أكبر في تحديد مسارات نصِّه، وهندسة عمارته روائية كانت أم قصصية، فضلاً عن تسخيره مهارات البحث الصحافي والتقصي المديد عن المعلومة في منجزه الأدبي، الذي قد يستفيد أيضاً من التجريب الذي يمارس من يكتب في الصحافة من أجل تكريس بصمة خاصة به، في مداورة المعلومات وتنسيقها بسلاسة تضمن الوصول إلى قلب القارئ، وأيضاً تُيَسِّر قدر الإمكان إرواء فضول القارئ الموازي لفضول الصحافي ذاته".

"شعرة رفيعة تخلق الجدل"

وبين الاثنين يعتبر الشاعر والكاتب الصحافي السوري هاني نديم في مداخلته لـ"النهار العربي": "إن على الصحافة أن لا تفسد الأدب فينا، وعلى الأدب كذلك أن لا يأخذ حيّز الصحافة التطبيقي، بمعنى: أن يكون الواحد منا صحافياً عند العمل على قصته، أديباً عند كتابتها وتفريغها من معلومات الميدان". ويعتقد نديم: "أن كبار الصحافيين من الأدباء فهموا ذلك وطبقوه تماماً".

بالنسبة إلى نديم دائماً، فثمة "شعرة رفيعة بين الصحافة والأدب، وفاصل هلامي يدركه المحترف ويلمسه، وإن كان الأكاديميون يزعجهم وجود الأدباء المتفلتين من ضوابط التحقق والاختزال، وإن كان الأدباء ينزعجون من ذبابة الصحافة التي تطنّ عند أذنهم، فليجيبونا: هل تتصور الصحافة دون من مروا عليها من أدباء كبار؟".

معتبراً أن تجارب أدبية كبيرة بدأت من "مطبخ الصحافة"، وأنتجت أعمالاً أدبيةً خالدة حتى يومنا هذا قائلاً: "هل كان سيكتب أرنست همنغواي روايته العظيمة "وتشرق الشمس" وغيرها لو لم يعمل لمصلحة صحيفة مهتمة بتغطية مصارعة الثيران في إسبانيا؟ أم هل كان ستوكر سيكتب روايته الشهيرة "دراكولا" لو لم يكن صحافياً، إذ كتبت الرواية على شكل سلسلة من المذكرات والرسائل ومقاطع الصحف. أم هل كان دانييل ديفو سيكتب رائعته روبنسون كروزو (قصة البحار الإسكتلندي الذي هام في البحار 5 سنوات)، لو يدمج الواقع بالخيال في رواية ما زالت هي الأشهر حتى عصرنا هذا؟".

"علاقة تكافلية"

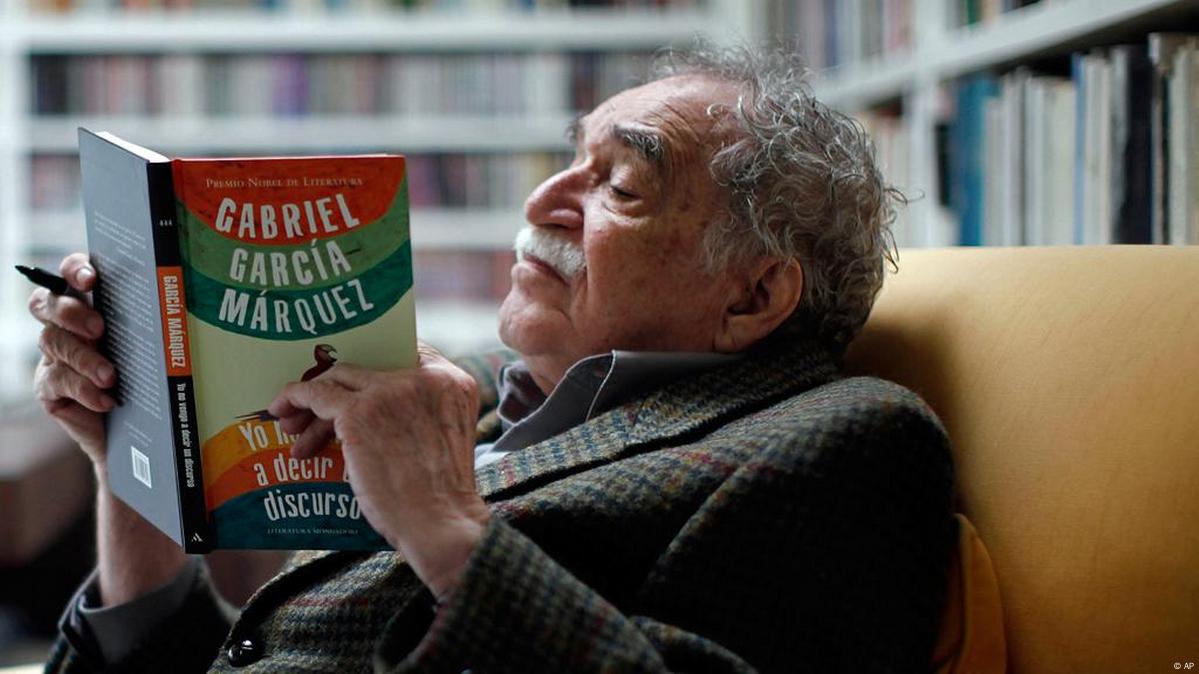

بالمقابل، تبدو العلاقة بين الصحافة والأدب "تكافلية" عند الحديث عن تجربة الروائي الكولومبي الشهير غابريل غارسيا ماركيز (2014-1927)، الذي بدوره بدأ حياته كصحافي لوميات عدة أبرزها "اليونيفرسال، إل هيرالدو، وإل بايس"، متنقلاً بين مدن عدة حول العالم. كانت الصحافة هي التي مكنته من كسب عيشه الهش بينما كان يكتب القصص الخيالية، حتى بعد النجاح العالمي لروايته عام 1967" مئة عام من العزلة".

طوال مسيرة غارسيا ماركيز المهنية، كانت الحدود بين الأدب والصحافة "شديدة الاختراق". ويمكن النظر إلى أعماله الروائية والواقعية التي كتبها للصحف والمجلات باعتبارها جوانب لمشروع سردي واحد استمر طيلة حياته. أعماله كانت عبارة عن تقارير في سجلات أو مجالات مختلفة من الواقع، وهذا ما أعاد ماركيز صياغته في قالب روائي جذاب سُمي نقدياً بـ"الواقعية السحرية". ومن وجهة النظر هذه، فمن غير المستغرب أن يعبّر ماركيز عن مجمل هذه المسيرة الأدبية والصحافية على حد سواء في عام 1991 بالقول: "كتبي هي كتب صحافي".

نجد أيضاً مثل هذا "التأثير التكافلي المتبادل" بين الصحافة والأدب، لدى الكاتب والروائي اللبناني الشهير أمين معلوف الذي يمزج بين الأحداث التاريخية والحب الرومنطيقي والخيال في صميم أعماله الروائية المصممة بعناية، فيكمن عنصر عميق من الاستقصاء الفلسفي والنفسي لطبيعة الإنسان وحالته التي منحتها إياه تجربته كصحافي خلال عمله في صحف عدة أبرزها "النهار" التي كانت الحجر الأساس بالنسبة إليه، حيث قام بتغطية الأحداث العالمية الجارية وصقل مهاراته في إعداد التقارير. وقد أخذته مهامه إلى أماكن مثل إثيوبيا وفيتنام. كما سافر عبر مساحات شاسعة في القارة الأفريقية. إضافةً، لمجلة "Jeune Afrique" التي ترأس تحريرها وكتابة افتتاحيتها منذ عام 1984.