يشهد عالمنا اليوم تحوّلاتِ كبيرة بفعل التقدّم العلميّ والتكنولوجيّ الهائل. ولا شكّ أنّ الذكاء الاصطناعي يمثّل واحدة من أبرز التحدّيات التي نواجهها في زمننا الراهن.

قد نعلم أنّ لهذه التقنية تأثيرها المباشر على قطاع التكنولوجيا، ولكن ما تأثيرها على حياتنا نحن؟ ماذا نعرف حقيقةً عن الذكاء الاصطناعي؟ هل يحلّ محلّ الذاكرة؟ وهل يتفوق على الذكاء البشري؟

أمام هذا الكمّ من الأسئلة، يمكن أن نسأل عن دورنا نحن العرب في قلب هذا المشهد الإنساني المتحوّل؟ ماذا عن رأي العلماء والمثقفين والمفكرين العرب في هذه الثورة العلمية والتكنولوجية؟

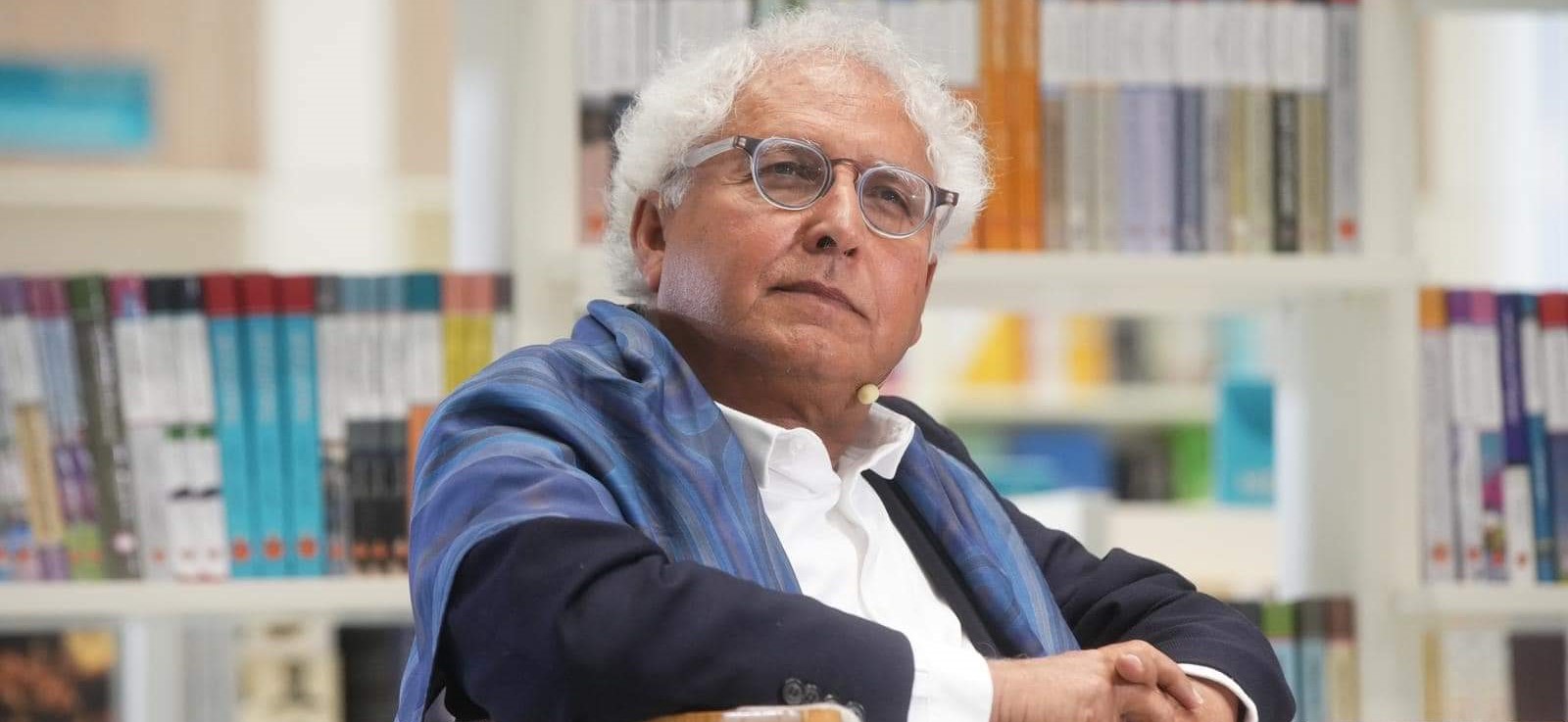

هذه القضية العلمية الدقيقة تناولتها شخصيتان عربيتان على شكل محاورة طويلة تصدر لاحقاً في كتابٍ ما زال قيد التحضير، وهما: الفيلسوف المغربي موليم العروسي والبروفيسور والروائي اليمني حبيب عبدالرب سروري.

هذا الحوار بدأ عقب مهرجان ميلانو للذكاء الاصطناعي واللغة العربية، الذي ألقى سروري محاضرته الافتتاحية. ومن بعدها انطلقت مراسلات طويلة بينهما، تمحورت حول أسئلة الدماغ وعلوم الروح والذكاء الاصطناعي، دخلت على خطها مواضيع حيوية ذات آفاق تتجدد وتتطور باستمرار.

"النهار العربي" تنشر مقطعاً من هذا الحوار.

موليم العروسي:

أعتقد أن التركيز الحالي في الذكاء الاصطناعي يتمّ بالخصوص على ما يُعتبر قصوراً عند الإنسان. لنأخذ مثلاً الذاكرة، والتي كانت هي أول ما اهتمت بها الأبحاث في علم الكمبيوتر. فعبر التاريخ، نلاحظ أن الإنسان كان ينزع إلى تجاوز قصوره البيولوجي في ما يتعلق بتخزين المعلومات وكل ما نسمّيه اليوم ذاكرة الشعوب. وما زلنا نحتفظ ببعض الأمثلة عند شعوب لم تصلها بعد نتائج التقدّم التكنلوجي المعاصر.

ففي الثقافة العربية الإسلامية مثلاً، اهتدى حراس العقيدة الإسلامية إلى تدوين الأحاديث انطلاقاً، وفق ما يقولون، من روايات شفوية لحفاظ حمل تلك الأفكار في أجسادهم البيولوجية. لكن هذا النوع من الذاكرة أظهر قصوره، خصوصاً عندما كان من اللازم استعمال الخطاب الديني كما تأسّس على يد السياسيين، وذلك بنقله إلى أبعد نقطة من الإمبراطورية.

فلم يكن من السهل استنساخ (clonage) أبا هريرة، ونقل هذه النسخ الحية إلى الأمصار البعيدة لكي يكرّر لسكنة الإمبراطورية الإسلامية ما يعتقد أنه سمعه من فم النبي. فكان أن ظهرت أدوات لتثبيت (fixation) هذه الذاكرة وفي الوقت نفسه تحنيطها وقتلها وقتل محاولة تأويلها. وكذلك تمّ التعامل مع القرآن بتدوينه وسدّ الباب على أية محاولة للحصول على نسخ (version) أخرى من مصادر مغايرة.

على أي سند (support) كان يتمّ التدوين؟ لا نعرف. قيل على سعف النخيل، وقيل على الجلد، خصوصاً أن الورق لم يكن قد وصل إلى أرض العرب والمسلمين وفق المصادر التاريخية.

لا أعتقد أن طول النصوص وصعوبة الكتابة كانا سيجعلان المدونين يفكرون في سنائد أكثر صلابة كالرخام والمعادن أو الحجر. ولكن استقدام تقنية الكاغد او الورق سوف يسهّل تخزين الذاكرة بعد تحويلها بالطبع إلى حروف والاحتفاظ بها في المكتبات. ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن الكتابة في ذاتها لم تكن تُمارس من طرف النبلاء والأسياد.

لقد كانت مهنة (scribe) يمارسها أناس من مرتبة العبيد. فسقراط، في محاورة فيدروس (Phèdre) يتهكم بل ويوبخ هذا الأخير، لأنه دوّن حواراً دار بينه وبين شخص آخر حتى يطلع عليه من بعد. وقال له الفيلسوف معاتباً إن الفكر الأصيل هو الذي يخرج مباشرة من رأسك عبر فمك ويصل إلى مسمع محاورك، أما الكتابة فليست إلّا نسخة مُشَوَّهة للِفكْرِ.

لكن اختراع الكتابة واختراع الورق لم يكونا كافيين للحفاظ على الذاكرة. فالأصوات الجميلة والأنغام المُطْرِبة لم يكن بإمكان البشرية أن تحافظ عليها، بل تذهب مع الرياح وتنتهي بموت أصحابها. كما أنه كان من الضروري أن ينتقل المغني أو العازف ليطوف البلدان حتى يُسْمِعَ صوته.

لذا، لم يتوقف الإنسان عن النزوع إلى تجاوز هذا القصور. فاختراع الراديو كان ثورة حقيقية، لو كانت تمّت في عهد أبي هريرة لما كان البخاري احتاج إلى تدوين آلاف الأحاديث، ولما كان أتعب نفسه في ترميم سلاسل العَنْعَنَةِ الطويلة والمُمِلَّة. كان من السهل كما هو الأمر اليوم أن تضع سلطة الإمبراطورية صوت داعية وراء الميكروفون لتصل الكلمة إلى أذن حتى أجهل الناس في كل المناطق البعيدة.

تلاحقت الأحداث حتى أصبح الشباب اليوم يحملون ذاكرة البشرية المكتوبة والمصورة داخل صندوق صغير يسمّى الموبايل. لكننا نتحدث فقط على الذاكرة المُجَمَّعَةِ (la mémoire compilée)، وليس عن الذكاء الاصطناعي. ليس الذاكرة التي تُخَزَّن وإنما إنتاج المعلومات قفز بشكل رهيب لا يمكن تصوره. في آب/ أغسطس 2010، صرّح إريك شميدت، الذي كان حينها الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل":

"تخلق الإنسانية من المعلومات في يومين ما يعادل ما تمّ إنتاجه منذ فجر الحضارة حتى عام 2003".

بالطبع هذا الرقم الرهيب لا يأخذ في الاعتبار ما يُنتج في جمهورية الصين الشعبية، التي تتخذ نظاماً خاصاً بها لا يدخل ضمن ما صرّح به الرئيس التنفيذي لـ"غوغل"، الذي يعتبر بكمّ تفكيره الأميركي، أن الإنسانية هي أميركا وكل من يدور في فلكها.

وعلى الرغم من هذا الرقم المخيف، نبقى هنا في إطار الذاكرة والمعلومة، ونبقى في دائرة التذكر والاستحضار. فالقوة الرهيبة لـ"غوغل"/ والذي على ما يبدو أنه في طور التجاوز، تحضر الفكرة أو المعلومة قبل أن يرتد إليك طرفك، لكنها لا تساعدك في تركيبها ولا تعالجها وفق ما تطلبه منها.

الأمر يختلف اليوم، وخصوصاً مع الذكاء الاصطناعي الشعبي المتداول مثل (ChatGPT). انتقلت التكنلوجيا إذاً من محاكاة الذاكرة البيولوجية وتجاوز قصورها إلى محاولة محاكاة العمليات العقلية الشبيهة بالذكاء أو بما نسمّيه الذكاء.

نقاشنا في هذه المحاورة أصبح يدور اليوم حول هذه الفكرة المفصلية المتعلقة بالآلة التكنولوجية والآلة البيولوجية وعمليتي الذاكرة والذكاء. أولاً كيف تحدث عملية الالتقاط (captation)، التقاط المعلومات، حتى وإن كنا قد أشرنا بسرعة إلى بعض أوجهها عند الحديث عن البصر، ثم كيف تتمّ عملية التخزين (emmagasinage)، لتأتي اليوم عملية المعالجة. عملية الالتقاط (captation)، تبدو لي ضرورية أن نتعرّف على قنواتها البيولوجية أولاً قبل أن نعرف كيف قام الكمبيوتر بمحاكاتها، وما هي حدود هذا الأخير على الأقل حالياً؛ وأؤكّد على كلمة حالياً.

لقد تركنا وراء فكرة وجود شيء لطيف لا مرئي يتسلّل إلى الجسد ويتحكّم فيه، وتختلف الآراء عن هذ الجسم اللطيف اللامادي، فهناك من يسمّيه الروح وآخر يسمّيه النفس، والكلمتان تعنيان نفس الشيء عندما نحلّل مصدريهما. نحن نتحدث وبصفة لا رجعة فيها عن جسد ودماغ، كما نتحدث عنه عند الحيوان في المطلق، لكن نفصل إن كان هذا الحيوان من الفصيلة التي سُمّيت إنساناً أم من فصائل أخرى. وبما أن الأمر بالإنسان الذي سُمّي في بعض الثقافات والفلسفات حيواناً عاقلاً فهو بالضبط الذي يهمّنا هنا.

حبيب سروري

أتّفقُ كثيراً مع فكرتك حول ارتباط بروز عضلات الآلة التكنولوجية بقصور وضعف الآلة البيولوجية.

لا تنسجم هذه الفكرة كليّةً فقط، مع ما قلتهُ في الفصل الأوّل من كتابنا، حول تكامل الذكاء الاصطناعيّ مع الذكاء البشريّ (لكلِّ واحدٍ منهما مناطق قوّته ومناطق قصوره، كما شرحته في محاضرة ميلانو الذي اندلع كتابنا هذا، من تفاعلنا وحواراتنا غداة لقائنا فيه)، بل تعطي لها التفسيرَ الفلسفيّ التطوّري évolutionniste الفذّ، في إطار صراع الإنسان من أجل البقاء والهيمنة على الطبيعة.

لعلّ الذاكرةَ البيولوجية والذاكرة الآلية أفضلُ مثالٍ لتجسيد هذه الفكرة.

لِنُذَكِّر أوّلا أن الجزء الرئيس المسؤول عن الذاكرة، في الدماغ البشري ودماغ الفقاريات عموماً، هو الحصين hippocampe.

تنكبسُ مضغوطةً في ثنايا طبقات عصبوناته المعلومات الآتية من القشرة المخيّة cortex (أي: الطبقة المحيطة بِنصفَي كُرَتي الدماغ. وظيفتُها العلاقةُ مع العالم الخارجي عبر الحواس، وإدارةُ حركة الجسد. أخاديدها وتلافيفها وتغضّناتها تُوسِّعُ من سمكِها وحجمِها).

يتمّ في الحصين تخزين هذه المعلومات والذكريات وصيانتها، في أطرِ فسيفساءِ مجمّعَاتٍ مستقّلةٍ من العصبونات.

للذاكرة البيولوجية هذه إشكالياتٌ تعكسُ القصورَ العضويَّ لِوضعِنا الإنسانيّ condition humaine: تَلَفُ دوائر العصبونات في الحصين تقود مثلاً، مع تقدُّمِ العمر خصوصاً، إلى فقدان جزءٍ من الذاكرة، أو إلى استحضارِها على نحوٍ غير صحيح أو دقيق، إن لم تقد إلى «التوهان» ومرض الزهايمر الشهير.

ثمّ لا ننسى أنّ معظم الطاقة التي يستهلكها الدماغ، لا سيّما أثناء النوم أو في لحظات الهدوء والتأمّل، مكرّسةٌ لصيانة هذه الذاكرة، عبر الاستحضار اللاواعي لما عشناه في الأمس القريب ولِأحداث حياتنا عموماً: Replay Hippocampique، وذلك لِتمحيصها والاستفادة منها، أو إعادة صياغتها لسببٍ أو لآخر...

بقاء هذه الدوائر المحفوظة في الحصين ضروريٌّ لحياة الإنسان، لكنه مكلِّفٌ أيضاً.

يقول ستانيسلاس دوهاين، أستاذ علوم الدماغ في كوليج دو فرانس:

«دماغنا لا يتوقف أبدًا عن النشاط. ليس ذلك فقط بل نشاطه التلقائي، أثناء الراحة، هو المسؤول عن استهلاك معظم الطاقة فيه.

تُمثِّل الاستجاباتُ لِمتطلّبات العالم الخارجي، وسلاسلُ الاستجابة التحفيزية stimulus-réponses الشهيرةِ العزيزةِ على بافلوف وعلماء السلوك، 2% فقط من استهلاك القشرة الدماغية للطاقة في مجملها. ويرتبط ما تبقّى من الطاقة المستهلَكة بصيانة عالمنا الداخلي: العصبونات والمشابك التي تحافظ على ذكرياتنا وأفكارنا السريّة».

لا أودّ هنا المقارنة بين ابنةِ السيلكون (الآتي من الرمال): شرائح ذاكرة الكمبيوتر، بكلِّ دقّة الدوائر المتكاملة لترانزستوراتها الإلكترونية، وبين ابنة ملايين السنين من التطوّر الداروينيّ: عصبونات ذاكرة الدماغ بكلِّ ملَكاتِها الخارقة ولُدُونيّتِها وأسرارِها التي ما زالت عويصةَ المنالِ والكشفِ من قبل الباحثين أحيانا.

ثمّة اختلاف جوهريّ جذريٌّ بينهما، في الحقيقة.

بيد أنّ عقارب المقارنة تتجِّهُ سريعاً لصالح الآلة التكنولوجية، بكل جلاء، إذا كان معيار المقارنة مثلاً: كميّة الذاكرة وحدودها، فعالية صيانتها وسرعة الوصولِ إليها، والطاقة اللازمة للحفاظ عليها...

لعلّ الأقراص الإلكترونية الخارجيّة مثلاً، التي يمكننا أن نحتفظ فيها بجبالٍ من الكتب وأساطيل من الأفلام والصور، هي بعينها اللوح المحفوظ الذي لا تأخذه سِنةٌ ولا نوم: حفظُها للمعلومات ثابتٌ لا خطأ فيه، ويمكن استخدام عددٍ لا متناهٍ منها مما يسمح بامتلاك ذاكرةٍ لا نهائيّة!

لا يضرّها أيضا عدم تشغيلِها بالكهرباء عندما لا نحتاجها موقتاً (فيما انطفاء الدماغ هو موتُ الجسد والذاكرة معه)...

دون الحديث عن ذاكرة الإنترنت التي لا قاع لها ولا أطراف: تتضخَّمُ على نحوٍ أسيٍّ من يومٍ ليوم...

في كلِّ ذلك تأكيدٌ جليّ على فرضيّتنا: تكاملُ ملَكات الآلة البيولوجية والآلة التكنولوجية، وبروز الثانية جبّارةً هائلةً في مناطق قصورِ الأولى.

سأكملُ حديثي هذا عن الذاكرة بما «تذكّرتُهُ» حال رؤيةِ كلمة «الذاكرة» في مداخلتك، عزيزي موليم.

داهمتني حينها أوّلاً جملةٌ شائعة: «الإنسان حيوانٌ ذو ذاكرة».

لعلّها صحيحة إلى حدٍّ ما وهيّ تُنوِّهُ إلى أن ما يُميّز الإنسان هو كونه يستطيع، بفضل ذاكرته، أن يستفيد من أخطائهِ، وألّا يقع في الفخِّ مرّتين.

قلتُ: «إلى حدٍّ ما»، لأن ذاكرةَ الإنسان قاصرةٌ أو منحرفة، وطالما كرّر هذا الإنسان العاقل، هوموسابيان، أخطاءَه في الحقيقة.

ثمّ في الجملة جنايةٌ على بني عمومنا: بقيةِ الحيوانات.

كيف يمكن تناسي هَول ودقّة ذاكرةِ الطيور المهاجرة، أو الفئران، التي تمتلك نظاماً لتحديد المواقع GPS، مكّوناً من عصبونات خاصّة في ذاكرتها تسمّى «عصبونات الشبكة» Neurones de Grilles (اكتشفاها ماي بريت وادوارد ماسر، ونالا جائزة نوبل عام 2014 بفضلها، تِسعَ سنواتٍ فقط بعد نشر مقالهما)؟

ذاكرةُ المكانِ هذه ذات أهميّةٍ حيويّةٍ أوليّةٍ لِحيوات الحيوانات، بما فيها نحن معشر البشر: سمِحَت لنا بغزو العالَم!

لن أغامر هنا باستطرادٍ جديدٍ قد يطول، لأتحدّثَ عمّا رأيته في 1988، أثناء دعوةٍ علمية لي في فنلندا، عندما أخذني زميلي الباحث الفنلندي، يواني كاروماكي، إلى منزله الصيفي في شمال فنلندا، وشرح لي هوايةً يمارسها، لا علاقة لها بعلوم الكمبيوتر.

يتبادل يواني رسائل مع زميل له في جنوب أفريقيا، يضعاها مغلّفةً بالبلاستيك في أقدام طيور مهاجرة تتنقّل بين بلديهما، وتصل إلى أشجار حديقةِ كلٍّ منهما: يعود كلُّ طائر إلى عشِّهِ في الشجرة نفسِها كلّ عام! يكتب الزميلان معاً دراسات عن هذه الطيور وسلوكها في موسوعات خاصّةٍ.

ذُهِلتُ حينها وأنا أسمعُ هذه الجملة: «يعود الطائر إلى عشِّهِ كلَّ عام، في الشجرة نفسها، بعد رحلة يعبر بها الكرة الأرضية من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالِها»!

داهمتني أخيراً، وأنا أقرأ كلمة «الذاكرة» التي سبقت «الذكاءَ» في مداخلتك، قصّةُ قصيدة «صوتُ صفير البلبلِ» الشهيرة التي استطاع بها الأصمعي هزيمةَ ذاكرةِ الخليفة أبي جعفر المنصور، وجاريته وغلامه.

بغضِّ النظر عن تاريخيّة أو صحّة هذه الحكاية، أو عن انتسابِ القصيدةِ إلى الأصمعي فعلاً، فقراءةُ القصيدةِ وملاحظةُ مطبّاتِها وتكرارِ بعض ألفاظِها على نحوٍ عشوائي، وغرابةِ بعضِ كلماتِها، وخروجِها عن المألوف، لا تسمح ربما عند أوّل سماعٍ للقصيدة، لأكثر البشر موهبةً في الحفظ، بتكوينِ دائرةِ شبكةِ عصبوناتٍ لِمجمل القصيدة، تنطبع في الذاكرة بسهولة.

فيما لو عاش أبو جعفر المنصور في عصرنا الإلكتروني لكانت وسائله للغشِّ أسهلَ وأضمنَ بكثير.