في العادة يصعب على معظم الطبقة السياسية العراقية الحاكمة، خصوصاً أحزاب الإسلام السياسي الشيعي، التعاطي مع الذكرى السنوية للإطاحة الأميركية بنظام صدام حسين في 2003 بسبب البنية الإيديولوجية المعادية لأميركا التي تقوم عليها هذه الأحزاب. تثلم هذ الإطاحة أيضاً بسردية هذه الأحزاب عن نفسها خصوصاً ماضيها التضحوي في مقارعة نظام صدام حسين التي في آخر المطاف لم تتسبب بإطاحة هذا النظام، وحتى لم تساهم به. كما يصعب على هذه الأحزاب الالتفاف على حقيقتين واضحتين مرتبطتين بهذه الإطاحة وعليهما اتفاق عراقي عام. الأولى هي الفرح الشعبي العراقي الغامر وقتها بهذه الإطاحة، والثانية هي أن هذه الإطاحة والجهود الأميركية التالية لها هي التي قادت إلى تشكيل النظام السياسي الجديد الذي تصدره الإسلاميون الشيعة واستفادوا منه أكثر من غيرهم، وحمايته عسكرياً وسياسياً إلى أن استطاع الوقوف على قدميه لتنسحب بعدها القوات الأميركية في نهاية عام 2011.

في السنوات السابقة، كانت هذه الذكرى تمر وسط جدل عراقي، إعلامي وسياسي، ساخن بشأن معنى ذلك اليوم ودلالاته الآن، بعد مضي السنوات وظهور فشل النظام السياسي الذي تشكل بجهود أميركية ودولية. في سياق هذا الجدل، الذي كثيراً ما يبدو عقيماً لأنه يدور حول الدفاع عن الذات وتسجيل النقاط ضد الخصوم وليس تعلم الدروس من الأخطاء لتجاوز الفشل، تأتي الحجة التقليدية، ذات الطابع الخطابي والعقيم أيضاً، التي يسوقها ساسة في تلك الأحزاب ومناصروها وخلاصتها أن الولايات المتحدة الأميركية أطاحت بنظام صدام حسين من أجل مصالحها الخاصة وليس من أجل العراقيين (حقيقة الأمر هي أن مصالح أميركا اتسقت هذه المرة مع مصالح العراقيين). تستنفر هذه الخلاصة روحاً مثالية لا يمكن لهذه الأحزاب أنفسها أن تتمثلها، وكأن هناك دولة أو مؤسسة سياسية في العالم تقوم بالأمور ليس من أجل مصالحها، وإنما من اجل مثل عليا تُحتِّم عليها أن تتصرف بغيريّة عالية دفاعاً عما هو صحيح وأخلاقي وتطبيقاً له (على فرض وجود اتفاق عالمي على ما هو "صحيح" و"أخلاقي" وكيفية تطبيقه). تتضح المفارقة وتتعمق عند تطبيق هذه الخلاصة على سلوك هذه الأحزاب على مدى نحو عقدين من الزمن منذ نهاية نظام صدام. هل تصرفت هذه الأحزاب، وهي تمسك بسدة الحكم في البلد، بغيريّة وعلى أساس مثل عليا وصحيحة؟ أم تصرفت على أساس مصالحها المباشرة والفئوية وبالضد من المصالح العامة التي تخدم المجتمع؟

يقوّض مشهد الدبابات الأميركية التي شقت طريقها نحو القصر الجمهوري في بغداد في شهر نيسان (أبريل) 2003، والتذكر السنوي العام لهذا المشهد في التاسع منه في الأعوام التالية، السردية المثالية التي تحاول أن ترسخها هذه الأحزاب حول نفسها، السردية القائمة على الطهرانية الإيديولوجية بمعنى أنها تَمَثُّلٌ سياسي، حقيقي ومخلص، للتشيع الديني بوصفه سبيلاً سماوياً لتحقيق العدالة البشرية، لكنه تحوَّل في سنوات حكمها إلى طائفية فجة ومُكلِفة ونهب واسع للمال العام وفشل مريع في تأدية التزامات الدولة نحو المجتمع. يكمن جزء أساسي من هذا التَمَثُّل في محاججة هذه الأحزاب بخصوص دورها المفترض في إطاحة نظام صدام، وذلك في سياق محاولة التغطية على الدور الأميركي الحاسم والوحيد المسؤول عن هذه الإطاحة.

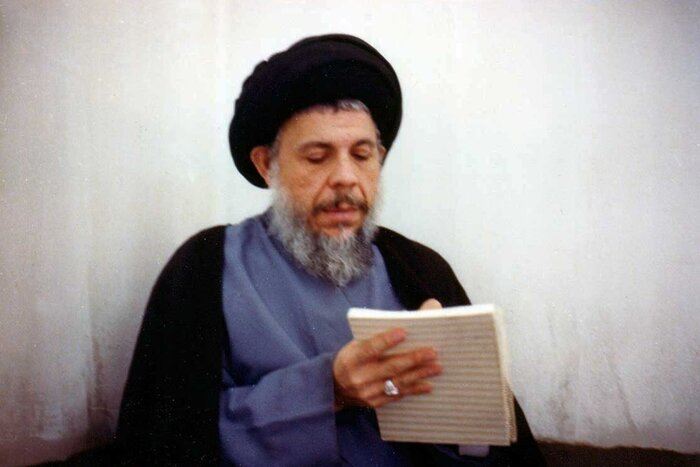

في هذا العام، بخلاف الأعوام السابقة، أخذ جهد التغطية هذا منحى جديداً مرتبطاً برغبة هذه الأحزاب بإدارة الحيز العام على أساس سرديتها الفئوية الخاصة بها وليس الحقائق العامة المعروفة، إذ جرى تَذكّر التاسع من نيسان هذه المرة بوصفه ذكرى إعدام نظام صدام للسيد محمد باقر الصدر (1980)، الأب الروحي والمرجع الديني لحزب الدعوة الإسلامية، وليس ذكرى الإطاحة الأميركية بنظام صدام، هذه الذكرى التي اختفت على نحو تام تقريباً من بيانات وإشارات التذكر من أحزاب الإسلام السياسي الشيعي وأنصارها.

من المعروف أنه ليست هناك معلومة مؤكدة ومتاحة بخصوص التأريخ الحقيقي لإعدام السيد الصدر، فبعض الكتابات التي مصدرها حزب الدعوة نفسه أو مقربون منه تشير الى يوم الثامن من نيسان موعداً للإعدام، فيما تشير وثيقة حكومية منشورة من عهد صدام إلى أن الإعدام حصل في الثالث عشر من الشهر نفسه. وحتى في سنوات سابقة بعد 2003، كان الافتراض السائد هو أن الإعدام في الثامن وليس التاسع من الشهر. بغضّ النظر عن الموعد الحقيقي للإعدام، ما يهم هنا هو تسييس التأريخ لإعادة تعريف الحاضر وللهروب من ماض قريب غير مريح سياسياً يرتبط بأميركا كفاعل أساسي في إنهاء الحقبة البعثية وتدشين حقبة جديدة هيمن فيها الإسلاميون الشيعة وعلى رأسهم حزب الدعوة.

منذ تسلمه مقاليد الحكم في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، يسعى "الإطار التنسيقي"، في سياق حسه بالانتصار على خصومه الصدريين وتمثيله الذي يدعيه للشيعة العراقيين وتعامله مع الحلفاء السابقين من الأكراد والسنّة بوصفهم تابعين مضطرين عليهم أن يعرفوا حجمهم الحقيقي وليسوا مشاركين حقيقيين في صناعة القرار، إلى الهيمنة على الحيز العام واحتكار القيم العامة التي ينبغي أن تسود في هذا الحيز لجعلها تنسجم قسراً مع القيم الإيديولوجية لأحزاب الإسلام السياسي الشيعي. يمكن الإشارة هنا الى معارك التحريض التي لا علاقة لها بالمصلحة العامة والتي بدأها "الإطار التنسيقي" وحقق فيها الانتصارات المزيفة التي تليق بالأنظمة الاستبدادية مثل المعاقبة على "المحتوى الهابط" وشيطنة "الجندر" بوصف الإثنين تحللاً أخلاقياً وتقويضاً لقيم المجتمع، فيما تُهمل على نحو فضائحي ومعيب المصالح الحقيقية والمباشرة للمجتمع من خدمات أساسية وفرص عمل وحقوق مواطنة متساوية، بما تتضمنها من كرامة إنسانية للجميع، تصونها مؤسسات رصينة وحماية المال العام من النهب وسوء الاستخدام. استدعاء الهوية والدفاع عنها من أخطار متخيلة هو استثمار سهل ورخيص لأي فئة حاكمة تفشل في خدمة المجتمع الذي تحكمه، وتحاول أن تعوض فشلها في الإدارة والإنجاز باختراعها أخطاراً وهمية والاحتفاء بنجاحها في درئها.

من هنا أيضاً إعادة الاستثمار في معنى الموت ومواعيد سقوط الشهداء والمضحين لتجييرها كلها من أجل التغطية على السوء الحالي للسلطة وعجزها الذي أصبح مزمناً عن الانجاز الفعلي. ولعلّ المفارقة المريرة هنا هي أن أبَ الإسلام السياسي الشيعي، السيد الصدر المعروف بصلابة اعتقاده وتمسكه به حد الموت اختياراً دفاعاً عنه، لو كان حيّاً اليوم لكان، على الأغلب، تبرأ من أفعال الذين يُجيّرون موته البطولي من أجل مصالحهم الفئوية والأنانية البعيدة تماماً عن الأهداف التي توخاها الرجل من هذا الموت.